特别声明:本文为新华网客户端新媒体平台“新华号”账号作者上传并发布,仅代表作者观点,不代表新华号的立场及观点。新华号仅提供信息发布平台。

李佳琦、薇娅、罗永浩、黄景瑜、汪涵……2020 年开年至今,帮饱受疫情之苦的各家车企带货卖车,成了各位直播名流们的新生意。然而这些在吉利眼里都是小菜:李书福亲自出马,先后为吉利旗下两款新车领克 05 和极星 2,各拍了一期试驾视频。可谓是千亿身家,卖力带货(虽然不是直播,是先拍后播)。

领克是个年轻的新品牌(2016 年成立,2017 年开卖),但如今已经为大家熟知,大街小巷上时常能看到。而极星就不同了,作为新品牌单飞只比领克晚一年,但公众知名度还很低,首款真正的量产车极星 2 还未正式交付。

极星其实不算新品牌,但说是老牌子也不合适。怎么说呢?1996 年,一个瑞典人成了一支赛车队 Flash Engineering,使用沃尔沃赛车参加瑞典房车赛。2005 年,这支车队易主并改名 Polestar,并开始成为沃尔沃御用改装厂,为沃尔沃改装高性能民用车。2015 年,已经归吉利集团的沃尔沃全资买下 Polestar 品牌及民用车改装部门,Polestar 赛车队则更名为 Cyan Racing 独立运营(但仍保持着和吉利集团的联系,现在与领克合作参加 WTCR 赛事)。

2017 年,Polestar 突然宣布将脱离沃尔沃,成为吉利集团旗下一个新的独立品牌,极星。在吉利集团安排下,Polestar 从沃尔沃改装厂摇身一变,成了定位沃尔沃之上的电动车品牌。你说它是新品牌吧,Polestar 这个名字 2005 年就有了,前身 1996 年就成立了;但你说它是老牌子吧,它现在的业务变成了造民用车、造电动车,这些对于它来讲也是头一次。

极星推出的第一款车,是售价高达 145 万元的双门混动轿跑车极星 1。而极星 1 实际上基于 2013 年的沃尔沃 Concept Coupe 概念车,后者其实是沃尔沃现款旗舰轿车 S90 的预览版,只不过量产时放弃了双门 Coupe 造型,回归到正常的四门轿车 S90。沃尔沃 S90 之后并没有推出过双门轿跑版,于是 Concept Coupe 这个造型才留给了极星 1。

钢+碳纤维,没办法的办法

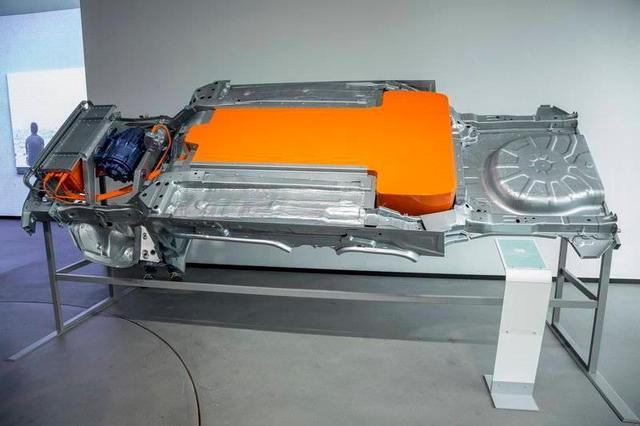

其实极星 1 继承的不仅是设计。大家都知道,从头研发一款新车费时费力费资源,于是大型车企都在搞平台化通用化。极星出身沃尔沃、身在吉利账下,自然直接借用了吉利和沃尔沃现成的 SPA 平台,即沃尔沃 S90 使用的平台。

问题来了,SPA 平台现有产品沃尔沃 S90 和 XC90,都是定位舒适、售价几十万元的四门轿车/ SUV。虽说对于沃尔沃品牌来讲已经是最好的旗舰平台,但用来打造一款售价 150 万元、高性能取向、作为极星品牌光环的跑车极星 1,够用吗?

不够。

去年末,2019 届欧洲车身大奖(EuroCarBody 2019)揭晓,极星 1 与宝马 X7 共享了 Premium Segment 组别大奖——但是别急。当极星 1 的白车身(Body in White,BIW)结构被 EuroCarBody 完整披露时,你才会发现这是一个充满了纠结与无奈的设计。

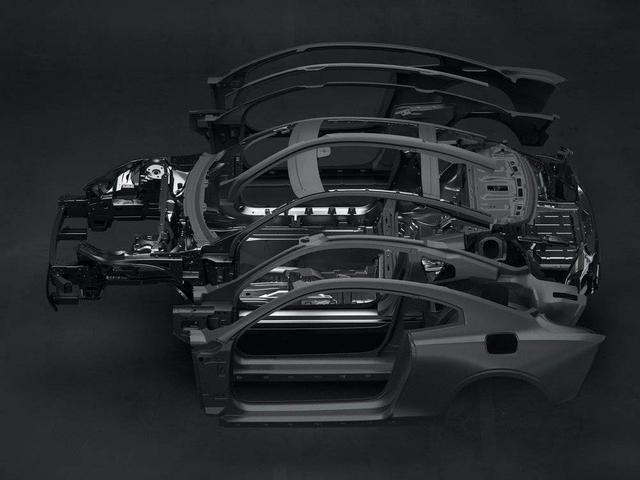

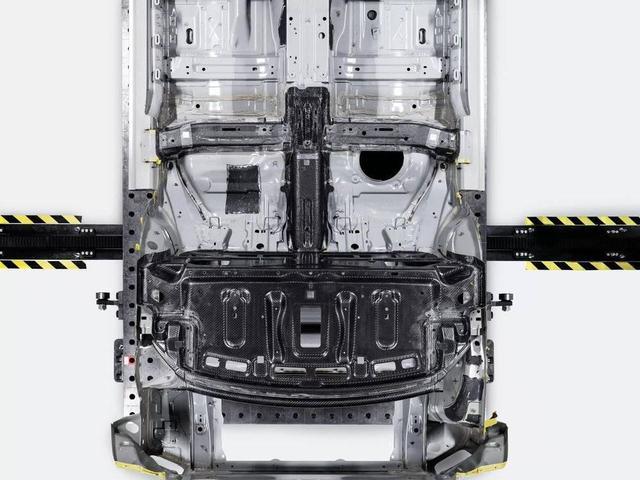

在宣传中,极星大力宣传极星 1 使用了碳纤维车身,碳纤维是一种轻而坚固的高成本材料。但实际上,由于 SPA 平台本身的局限,极星 1 白车身的整个下半部分都由钢材制成,和 S90 的车架下半部基本相同,只是被截短了 200~320mm。

碳纤维材质是车侧到车顶的上部车身,以及车身外覆盖件(车门、前机盖、尾箱盖、翼子板等),因为这些是极星 1 与沃尔沃 S90 造型不同之处。另外在钢制下部车身的中央,为了平衡车尾电池重量,增加了一个蝴蝶型的碳纤维加强件,乘员舱前部横梁也用了碳纤维。

整个白车身,下半部基本是钢、上半部基本是碳纤维,铝材仅少量出现在悬架塔顶这样的典型铸铝部件上。钢材、铝材、碳纤维,越来越轻,也越来越贵。极星 1 罕见的用钢与大面积碳纤维混搭,但在沉重钢材拖累下,即便不计成本般的多用碳纤维,最终 BIW 重量仍达到了 348kg/417kg(不带/带外覆盖件)。

这是个什么概念呢?极星 1 的 BIW,比和它大小相仿、但是四门的宝马 3 系、奔驰 C 级都要重个几十千克;比极星 1 大得多,但使用全铝车身、未使用碳纤维的捷豹 XJ,BIW 重量不过 250/324kg。极星 1 的白车身重量,已经相当于几十万元价位主流(用不起全铝)SUV 的白车身。

这样多的碳纤维比例,却换来了这么重的白车身,原因是要获得惊人的刚性吗?很不幸,也不是。极星 1 的车身静态抗扭刚度为 35300 牛米/度,对于这个级别来讲绝不丢人、但又不惊人——尤其是鉴于极星 1 以这么多的碳纤维作为代价。对于 2020 年的百万级别跑车,30000 左右的抗扭刚度,只是正常稍稍偏上一点的水平。

聪明的你,应该能还原出极星 1 车身设计的纠结了:

极星手里只有沃尔沃现成的 SPA 平台,但之前 SPA 平台上最贵的也就是 XC90,全钢结构完全撑不起 150 万元级的跑车。从零开始重新研发一个新车身?车还没开始卖就得把裤子赔光了。于是极星只能闷头用 SPA 平台,除了钢制下部车身没办法动,极星 1 上所有与沃尔沃不通用的部分,都被不计成本般通通换成碳纤维,试图尽可能弥补 SPA 平台先天的“不够格”。

然而结果依旧不理想,一个好的白车身,不可能靠后天弥补先天来实现。要保证作为高性能跑车所需的刚性,极星 1 即便疯狂使用碳纤维多到成本爆炸,白车身依然明显超重,而车身刚性这才将将达标。所以你回过头看极星发布的官图,会发现极星总会找一个聪明的角度,把钢制下部车身“藏”在碳纤维背后,主动凸显极星 1 车身的碳纤维部分。

有这么一个白车身作为基础,极星 1 最后的整备质量高达 2.3 吨!要知道这已是一辆中大型 SUV 的重量,甚至超过比极星 1 大两圈的宝马 8 系(2.2 吨)。实际上,同属混合动力,4.6 米长的双门轿跑极星 1,与 5 米长的三排座 SUV 理想 ONE 一样重。即便极星一再强调这是一款 GT 跑车,言下之意就是会更重、赛道不重要、公路舒适优先,但即便以 GT 的标准来看,极星 1 也超重了(前面说的宝马 8 系也是 GT)。

假如极星 1 只是一辆主流价位车型,稍稍超重倒没什么大不了,然而对于一辆售价与保时捷 911 相当的极星品牌光环,尴尬的车身设计和超标的体重就难以被忽视了。

“model 3 杀手”的自杀

极星对开山之作极星 1 寄予厚望,它被放在专属的成都工厂生产,周边还建设了交付中心和测试赛道,供车主提车时现场体验。但很显然,一款 145 万元的双门轿跑,用处是作为品牌光环,而不可能作为支柱。紧随其后,台州路桥生产的极星 2 将在今年中交付,就是李书福出镜带货的那款新车。

极星 1 负责吸引眼球,极星 2 当然是用来收割销量,所以这是一款标准的四门三厢纯电动轿车(极星官方称五门,因为极星 2 尾箱盖为掀背式开启尾门)。

俗称,油改电。

但极星 2 给自己选择了一个过于强大的对手,特斯拉 Model 3。

从一开始,极星就不断给极星 2 塑造 “Model 3 杀手”的“人设”,前期发布和营销活动几乎处处带上 Model 3 对比。然而等到如今,极星 2 真的即将投产交付,却发现面对着国产低价的特斯拉已经几乎没有优势。

那么续航之外,极星 2 有什么优势?

Polestar 毕竟赛车出身,极星对于性能操控信心满满。在赛车时期,Polestar 与顶级高性能改装避震厂 hlins 建立了密切联系,即便如今极星换了新的身份,仍能获得 hlins 专为其定制避震器的 “VIP 待遇”。售价高昂的极星 1 自然不会落下,极星 2 也配备了 hlins 的前后 DFV 双流阀减震器。这套避震系统拥有多达 22 段调节,可调范围达到了 50%,堪称改装玩家梦寐以求的装备。除了避震,极星另一个重点宣传的性能配置是 Brembo 刹车卡钳,虽然比不上极星 1 上的 akebono,但也是鼎鼎有名的大牌了。

然而,别急着激动。首先 Brembo 卡钳仅限前轮,后轮不管;其次这一切需要你在 41.8 万元的车价上,再添 4.2 万——对,都不是标配。这 4.2 万元,还能换来更大一寸的轮圈、金色安全带、一些黑色部件、一些金色部件。

而且,极星 1 的 hlins 避震是标配,调节器被放在了塔顶预留位置上,你掀开机盖就能动手了。而极星 2 因为先天结构的原因,你得把手伸进车轮内侧直接拧避震器上的调节旋钮,对,调四个轮就得伸进去四次。

对于那些硬核改装玩家,这也许是快乐的动手过程。但汽车改装圈之所以小众,当然是因为——大多数人不需要。更不要说,极星 2 身为一款标准意义上的家用电动轿车,它所面对的群体本来就和痴迷改装的 petro head 们交集甚小。

宣传的时候说 hlins 避震强、Brembo 刹车硬,然而真到选车环节你才发现,首先这些得加钱、加不少钱,其次这些东西虽然厉害,但对于家用车过于麻烦并且自己根本用不上。而刨去这些闪耀的装备,极星 2 面对特斯拉,真的能有所谓“传统车企的操控优势”?要知道 Model 3 不是 Model S,造了快十年高性能电动车的特斯拉,已经不是当年那个只知道傻快的选手了。Model 3 的操控表现,无论国内国外给出的评价都足够高。

算下来,极星 2 面对 Model 3 的优势,大概也只剩下内饰和品质,而这些要对冲掉续航、售价的巨大劣势实在不够。

无效的积淀

Polestar 是一个老品牌,它有着二十多年的赛车历史,尤其还有着十多年的高性能车改装和生产经验。但极星是一个新生儿,它正在从事自己从未染指过的业务:大规模量产、纯电动、家用车。就好像一个做了二十年粤菜的大厨,自己当老板开了家徽菜馆,谁能保证大厨自己手艺高,新餐厅就能生意红火呢?

按照一般新品牌的市场策略,极星试图用高性能轿跑车极星 1 来打开局面,然而最终极星 1 在 150 万元级的超高端市场上缺乏存在感;极星随后用主流四门轿车极星 2 来获取第一桶金,然而极星 2 在 Model 3 甚至蔚来等对手面前竞争力匮乏。极星真正的希望,要等到使用全新 PMA 电动平台的极星 3。然而 PMA 平台结出果实尚需时日,同集团还有领克、几何还有吉利自己都在等着用,极星什么时候能拿出 PMA 量产车是个未知数,能用同一个平台达到什么样的高度,也考验着吉利集团的整体规划能力。

来源:新华号 虎嗅

作者:新华网客户端