“欲速则不达,见小利则大事不成。”这话用来形容大众在中国目前的电动化困局,再适合不过。

根据数据显示,今年上半年大众集团在中国市场新能源车型交付量仅为8.97万辆,同比增长4.8%,还不够理想半年13.9万辆多,拖了集团全球纯电动交付量同比增长48%的后腿。当然,这两年大众动用了多少资源、花了多少心思卖电动车有目共睹,但大众越是干着急,国内消费者越是对大众ID.系列不买账。

大众ID.的溢价,确实没有以前油车高,但智能化水平,却打不赢卖同一价钱的自主品牌。终于在半个月前,没“招”的大众,给ID.3打出“限时12.59万元起”旗号,降了3万多的ID.3实际和比亚迪海豚、AION Y等自主品牌“打成一片”,大众自贬身价还打不过自主品牌,这是在燃油时代,根本无法想象的事情。

1、作为长期战略合作的一部分,大众汽车集团将向小鹏汽车增资约 7 亿美元,收购小鹏汽车约 4.99% 股权;

2、这两款专属于中国市场的新车将补充基于 MEB 平台的产品组合,并计划于 2026 年走向市场。

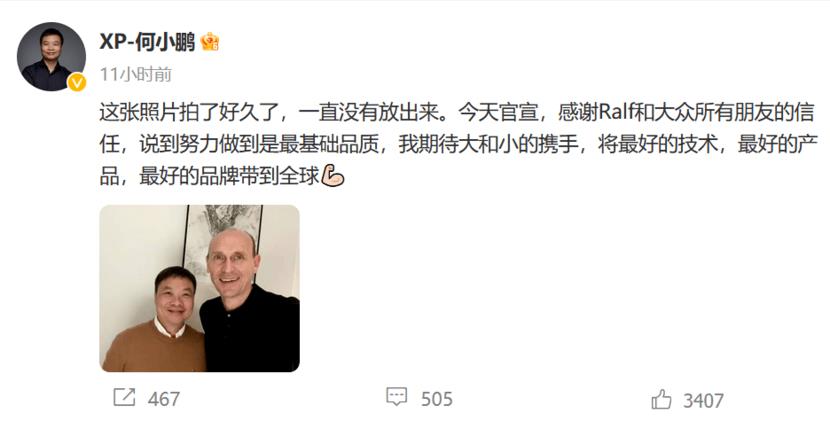

这是首次有跨国车企对国内造车新势力进行增资,所以不仅是汽车圈被点燃,就连投资市场也作出反应,小鹏汽车的美股股价最高涨幅超41%,但之后有所回落, 以涨幅26.69%报收,总市值168.48亿美元;港股的状态也类似,7月27日小鹏汽车市值一夜暴涨300亿元,连带“蔚理零”新势力股价也以大涨报收。新车要3年后才能见到,但合作回报就马上立竿见影了。

投入“眼花缭乱”,大众丢不起中国市场

据不完全统计,从大众与江淮成立第三家合资车企开始,大众集团将持续给中国新能源市场投资超过550亿元。如此大手笔的投入,一言以蔽之,大众的业绩太依赖中国市场了。2022年, 大众品牌(含捷达)在中国的交付量为239.71万辆,同比微降1.3%,占全球460万辆总销量的52.1%,如果大众在中国电动化转型掉队,则必影响到大众集团的安身立命。

所以在“大鹏配”官宣新闻稿中,大众一再强调“在中国,为中国”策略,实在与宝马“家在中国”有异曲同工之效,潜台词就是“中国市场太重要了,咱们丢不起”。

所以你细品大众和小鹏合作的新闻稿,提到双方打造两款车型时,用词极为考究:

第一,这两款车是中国市场+大众品牌专属车型,对海外业务不会产生影响;

第二,新车的定位是补充基于MEB平台的产品组合,并不会对大众集团内其他汽车品牌进行技术输出,和大众在华的原有业务“打架”,坚决不动原合作伙伴的既得利益。

如果把“大鹏配”置于大众以往的合作里看,它没有本质不同,都是大众为了加快电动盈利而投入一部分;这里的“原则”什么时候会被打破,谁也不知道,现在已经有消息称“大鹏配”新车会卖到国外。再者,上汽奥迪项目上就是前车之鉴,而最近奥迪购入MSP-上汽星云纯电平台,显然为上汽奥迪铺路,也给了强势不太听话的一汽奥迪,一个大写尴尬。

小鹏稳赢?

很多人说,“大鹏配”的大赢家是小鹏,从资本市场给以热烈的反馈就足以证明。是的,大众是缺资源,缺短时间让中国人认可他家电动车的本领;但小鹏的生存危机更迫在眉睫,这7亿美元及时雨,弥补去年下半年到现在的销量颓势,市场信心也回来,唱淡“小鹏快倒了”的消极声音也消停。但小鹏的胜利,更多是给造车新势力指了另一条出路,在拼命卖车、上市、扩大规模尽快盈利之后,也许可以走反向给跨国车企输出新能源技术,以求安身立命。

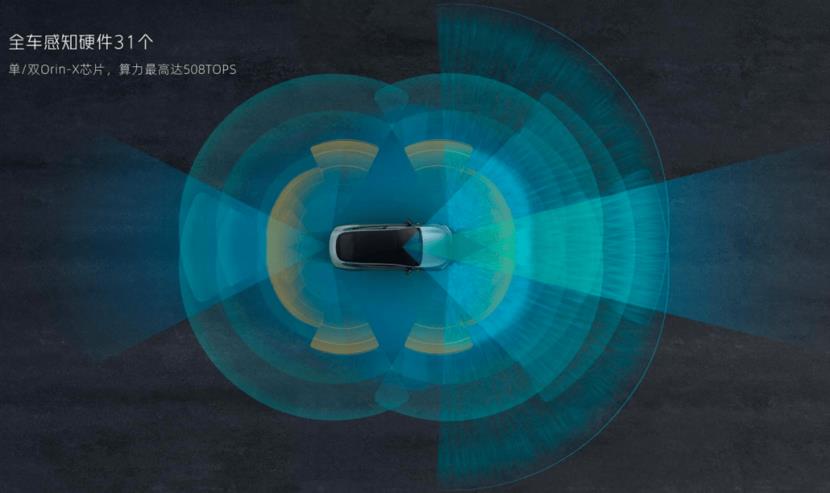

正如何小鹏所言:“自小鹏汽车成立以来,我们一直坚持全栈自研电动汽车平台以及车联网和自动驾驶软件,我很高兴能为双方的战略合作贡献我们的技术专长。”

电动平台、智能座舱、自动驾驶软件的技术,才是外国车企最稀缺的东西。

比如说小鹏G6上市以来,还没到达“爆款”程度,虽然累计预售订单超过3.5万辆,但提车时间在6周-12周之间,等待时间太长,会否像蔚来et5因等待时间太长,而被其他对手“一卷没”,还不好说。

写在最后

这些年,跨国集团与国产车企在新能源的合作不少,有几乎销声匿迹的,比如宝马和长城“光束汽车”;也有踌躇不前的,吉利和沃尔沃合作的极星,老是破不了局。所以这次“大鹏配”,最大效果是大众拼得一个能赢的机会,小鹏从摇摇欲坠的深渊被拉回来,但两者远远没打开稳赢局面呢。“大鹏”新车要到2026年才会上市,若能在国内成功大卖,届时两者的合作才叫“共赢”。

所以说,当下无论是新势力、还是跨国车企,要在新能源市场真正分一杯羹,道阻且长呢。